L’ANIMA PIANGE

L’ANIMA PIANGE

Svetlana Aleksievič

Storia di un uomo che aveva combattuto nel 1941 e che non avrebbe mai immaginato di sentirsi dire un giorno: "non fosse stato per quelli come te, adesso ci faremmo una bella birra bavarese"

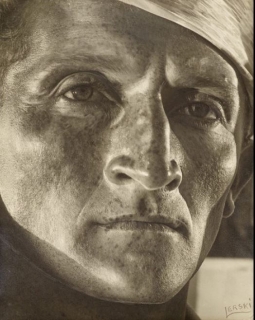

Nikolaj Sevast’janovič Kulaženko, ex combattente, settant'anni

«Perché mi tormenta con tutte queste domande? A lei interessa come esperimento, per farci della letteratura, ma a me ha cavato l'anima. L'anima piange... (Tace.) A ripensarci, in tutta la mia vita sono stato bene solo durante la guerra... C'era sangue, pidocchi, morte... Ma almeno le cose erano chiare, avevamo tutti la stessa patria e lo stesso nemico. E non abbiamo mai provato tanto amore, tanta compassione gli uni per gli altri come in guerra. Eravamo tutti uniti come le dita in un pugno. Non è vero che il socialismo non sia mai esistito. Almeno una volta è esistito... Durante la guerra... Io ne sono testimone... (Tace.) Ma è una testimonianza che non interessa a nessuno... Figuriamoci, un vecchio spaventapasseri come me... La vita ha cancellato la nostra generazione... Siamo ormai di troppo... (Tace.)

Me l'hanno anche gridata in faccia... Questa sentenza... (Tace.) Laggiù, vede? A sinistra, oltre la ciminiera di quella fabbrica... (Si avvicina alla finestra e mi indica la direzione.) È il nostro parco pubblico... C'è anche una fontana, che a dire il vero non funziona, è senz'acqua, e il monumento ai caduti, quelli che sono morti per liberare la città. La nostra città non è molto grande, ma abbiamo tutto quello che ci vuole, come le altre. Accanto al monumento avevano luogo le adunanze dei pionieri. Invitavano anche noi veterani. Annodavamo loro le cravatte rosse. Anche mia moglie è una veterana di razza, per così dire. Quando è andata al fronte, ed era il primo giorno di guerra, era ancora una bambina. E adesso, mia cara, siamo come dei profughi... Nella nostra stessa Patria... Ho visto alla televisione una gru che sollevava la statua di Dzeržinskij’ le la faceva ricadere... A faccia in giù... Sull'asfalto... E i giovani erano tutti contenti, ridevano, mangiavano il gelato... Eppure si trattava di un funerale! E lei pensa che almeno uno si sia tolto il cappello? Nemmeno per sogno. No, non sono i nostri figli! Non so, non capisco da dove saltino fuori. Dove sono nati? Chi sono i loro genitori? Le dicevo, dunque, che in questo nostro parco (non scriva il nome della nostra città, perché mi vergogno, qui mi conoscono tutti), lì dove le ho detto, sono stato buttato a terra a faccia in giù come la statua... Ma lui, il ferreo Feliks, almeno è morto, mentre io sono vivo. Tre ragazzini, di sedici o diciassette anni... Mi vengono incontro sul viale... Con un grosso cane da pastore nero, ai giovani piacciono i cani grandi... Il viale è abbastanza stretto. E capisco subito che toccherà a me cedere il passo, anche se sono una persona anziana, coi nastrini delle decorazioni e il distintivo "50 anni del Pcus"... Certo, magari non era il caso di uscirmene tutto solo e per giunta con quel distintivo che non porta più nessuno, al quale hanno rinunziato tutti... Ma non io. È il mio partito e io gli ho consacrato tutta la vita. Non si può togliere la fede a un uomo così dall'oggi al domani. Prima, quando guardavano la mia giacca, ai ragazzini brillavano gli occhi. Mi invidiavano. Ci invidiavano, invidiavano quelli della nostra generazione. Oggi perché gli brillino così gli occhi devono vedere uno straniero...

Quelli sono sempre più vicini, dunque, e parlano a voce alta, schiamazzano... Una voce interna mi suggerisce: scostati! Il mio corpo è diventato leggero, non lo sento più... come sul campo di battaglia: il casco che fino a un momento prima ti comprimeva la testa, quando ti lanci all'attacco con la baionetta inastata lo dimentichi... C'è qualcosa che ti porta...

– Prendi! Jack, prendilo! – risuona l'allegro comando. Nella nostra lingua... Tutto attorno è calmo e tranquillo, nessuno spara... – Prendi! Jack, prendilo!

Gridavano eccitati per la marachella... Mi hanno strappato il distintivo dei 50 anni del Pcus... L'hanno calpestato... Che spasso! Mi erano caduti gli occhiali e non distinguevo le facce... Solo delle ombre... Delle ombre giovani e festanti... Mi ballavano attorno... Come dei diavoli...

– Cosa ti sei appeso qui davanti, vecchio macaco ammaestrato? Vecchio spaventapasseri! La prossima volta faremo volare anche i tuoi nastrini. Vincitore dei miei stivali! Non fosse stato per te, adesso ci faremmo una bella birra bavarese...

Mi sono ritrovato sul marciapiede davanti a casa, ma non l'ho riconosciuta. Non ricordavo più niente: chi ero? Come mi chiamavo? Dove abitavo? Cominciava a far buio ma non riuscivo a orientarmi, finché mia figlia non mi ha visto dal balcone. È corsa a cercare il distintivo, ma non l'ha trovato. Io mi sono disteso sul divano con gli occhi chiusi...

– Papà, – mi ha detto lei la mattina dopo, – forse faresti meglio a restartene in casa. Perché piangi? Quante volte te l'ho detto di toglierti quel distintivo? Stasera ti portiamo nella casa di campagna. Mamma sta preparando le conserve e tu potrai innaffiare i cetrioli...

Vecchio macaco ammaestrato... vecchio spaventapasseri... Hai sentito? Ormai sei adatto solo a innaffiare cetrioli...

In casa non c'era nessuno: mia figlia e mio genero erano al lavoro, mio nipote a scuola e mia moglie in campagna, e ho aperto il gas... Voglio morire da comunista, da sovietico... (Piange.) I vicini hanno sentito l'odore di gas... Hanno forzato la porta... Non hanno pensato a un tentativo di suicidio, credevano mi fossi solo assopito... ma invidio quelli che riposano sotto terra. Con tutta l'anima...

Non volete Lenin, ma allora cosa volete? Mi verrebbe voglia di scagliare dei sassi nelle vetrine di quei loro negozi... Con quei nomi stranieri... I loro articoli stranieri... perfino il cioccolato... Perché mi tormenta con tutte queste domande? A lei interessa come esperimento, per farci della letteratura, ma a me ha cavato l'anima. (Tace.) No, no, resti seduta... Non se ne vada... cara... Mi lasci finire... Noi abbiamo difeso la Patria! La Patria, comunque sia, resta pur sempre Patria. Avrebbero bevuto birra bavarese, dicono quelli... Credo piuttosto che saremmo tutti diventati sapone, altro che! Abbiamo difeso la nostra Patria! Ma adesso, non appena diciamo qualcosa ci tappate la bocca rinfacciandoci Stalin. È la nostra tragedia. La nostra Patria non c'è più. Ma noi l'abbiamo costruita con badili e carriole. La centrale elettrica del Dnepr' l'abbiamo tirata su a mani e piedi nudi. Avevamo un grande paese... Adesso viviamo sulle sue rovine e macerie... Aspettiamo che ci aiutino, contiamo sul pane altrui... Sono arrivati dei convogli tedeschi, colmi di grossi pacchi di farina, zucchero, marmellata... Li buttavano alla folla... La gente rincorreva gli autocarri calpestandosi... Ci adescano con confezioni appariscenti, involti variopinti... Eravamo un grande paese e adesso vedo solo tribù di selvaggi... Odio tutto questo!

Per anni ho fatto sempre lo stesso sogno: il giorno della Vittoria. Che bella vittoria è stata la nostra! E cosa ci fanno vedere oggi alla televisione: i loro supermercati, i loro salumi. Come se non sapessimo cos'è l'Occidente. "Abbiamo percorso mezza Europa..." cantava Mark Bernes.

L'anno scorso ho potuto fruire di un soggiorno gratuito in una casa di riposo. C'era un televisore sempre acceso...

— Spegnete quest'affare... Io non sono mai stato uno schiavo! Nossignori! Questa gente calunnia, infanga il nostro passato. Mascalzoni! È pura follia! Ero un soldato...

I miei ricordi sono molto differenti... Ricordo com'era la gente durante la guerra. Di persone così non se ne vedranno mai più! È da molto che non ne vedo... Che non ne incontro uno. Quando un soldato si risvegliava dall'anestesia dopo essere stato operato nell'ospedale da campo, la prima cosa che chiedeva era se avevamo conquistato quella posizione davanti alla quale era stato ferito. (Piange.) Avanzavamo verso Berlino... Attraverso montagne di cadaveri... Erano proprio montagne... Per tutta la Russia... Per tutta l'Europa... Impossibile raccontarlo, mia cara... Tre, quattro giorni di ininterrotta battaglia... Il sole scalda, ma non lo si vede perché traspare appena, e sembra la luna, attraverso le fitte nuvole nere degli incendi... Ogni cosa attorno brucia, le macchine, la terra, gli uomini... Non c'è un lembo di terra intatto... Ci sono talmente tanti caduti che i cavalli non sanno più dove posare gli zoccoli, e un cavallo di solito non calpesta un uomo a terra, neanche se è morto. Ma li si doveva avanzare sui cadaveri... Anche i furgoni sanitari... Sentì un'invocazione: "Amico, finiscimi! ", il tempo di raggiungerlo ed è già morto... Lui buttato da una parte e le due gambe troncate dall'altra... I primi giorni, rimpiattati nelle trincee, si discuteva: "E chi li ha mai visti questi tedeschi? Non abbiamo niente contro di loro. Perché dovremmo sparargli? Sono dei ragazzi normali, semplici, come me e te. Bisognerebbe spiegargli cos'è il socialismo, cos'è la borghesia. Volterebbero le baionette...". Ma poi abbiamo visto alcuni nostri soldati appesi a dei pali... dopo averli appesi avevano dato loro fuoco, come fossero alberi e non uomini... Non abbiamo più esitato a uccidere... Andando all'attacco anch'io urlavo: "Per Stalin! Avanti! Per la Patria!".

La gente di adesso non avrebbe mai vinto la guerra. Mai! Ho letto sul giornale di quei tizi che hanno segato in quattro un busto di Puškin e hanno cercato di portarlo all'estero... Nelle valigie... Non era Puškin a interessarli, ma il metallo... Barattano qualsiasi cosa per jeans e altri stracci stranieri... registratori... barattoli di caffè...

Ma prima non era così... Era un'altra epoca e la gente era diversa... Un giorno ci siamo trovati accerchiati... Il commissario politico ha ordinato a tutti quanti di tirarsi un colpo in testa. C'era un sole magnifico... Ma l'ordine di Stalin era: un soldato sovietico non 'si arrende mai, solo i traditori si consegnano prigionieri... Ho scelto il posto più adatto... Ricordo ancora che c'era un vecchio rovere con accanto un pollone, e io ho accarezzato l'alberello e mi sono detto: "Crescerà e nessuno saprà mai che qualcuno gli ha dato una carezza sulla testa." Il commissario politico era un ucraino, non più tanto giovane... Ci ha guardati, eravamo tutti ragazzi... Si è tolto il berretto... Lui si è sparato un colpo in testa ma a noi ha detto: "Vivete, mocciosi!". Di gente così non ne vedremo più! Incontri una madre col suo bambino... Vagano sulla neve, a piedi nudi... Tornano a casa, ma il loro villaggio è stato bruciato per rappresaglia. Hanno perso ogni cosa. La madre ha soltanto il figlio, il figlio la madre. È tutto ciò che è rimasto loro. Prendi il bambino tra le braccia, lo scaldi stringendotelo al petto sotto il pastrano. "Piccolo mio! Bello!". Dai loro tutto quello che hai nello zaino, gli scuoti le ultime briciole di galletta nel cavo delle manine. Eravamo tutti fratelli e sorelle! Pensavo che sarebbe stato sempre così... Dopo quel mare di sangue, quel mare di lacrime...

È finita la guerra... Ho lavorato come chirurgo in un ospedale provinciale. I mutilati e i feriti gravi che non avevano dove andare o che nessuno dei familiari accettava di riprendersi erano stati distribuiti in varie città. Gli ospizi per invalidi erano insufficienti, quelli nuovi erano di là da venire e così avevano dovuto accoglierli gli ospedali. Ciechi, senza gambe, paralitici. E sa come succede, mancavano lenzuola, coperte. Non sempre c'era da magiare a sufficienza... Le infermiere e il personale ausiliario portavano da casa tutto quello che potevano... Patate, lenzuola, calze, cucchiai... Eravamo tutti uniti. Tutti fratelli e sorelle. Quando qualcuno stava morendo, lo vegliavamo tutta la notte. Perché se ne andasse con l'anima in pace e non nella solitudine e nell'abbandono. Perché morisse come a casa propria... Circondato dai suoi cari.

Non ho alcun rimpianto. Sono contento della mia vita. Ho salvato migliaia di persone. Ho lavorato come chirurgo per quarantadue anni. Anche mia moglie era chirurgo, specializzata in ostetricia e ginecologia. Ci chiamavano giorno e notte... E noi andavamo... In vettura, a piedi... Non avevamo né ferie né vacanze... Ricordo un 31 dicembre in cui gli ospiti erano stati accolti da nostro figlio di cinque anni: "Papà ha un'appendicite urgente e mamma un'emorragia uterina grave... Ritorneranno domattina...".

– Tu e mamma siete vissuti coi paraocchi. Io invece sono una persona libera. Anche se il salame è caro e non posso comprarlo ogni giorno, perlomeno sono libera di dire tutto quello che voglio.

– Tutto quello che vuoi è insultare Lenin in mia presenza, come ti pare e piace. Eccola la tua libertà.

Lei e i suoi colleghi medici stanno scioperando perché li pagano poco. Non capisco come facciano dei medici a scioperare. Quando ci sono dei ricoverati per infarto o ictus che rischiano di morire... Che muoiono... Noi abbiamo lavorato tutta la vita praticamente quasi gratis. Per quattro soldi... Ma nessuno viveva per sé stesso, nessuno pretendeva niente per sé. Volevamo che fosse ricca la nostra Patria. Potente. Che nessuno potesse mai sconfiggerla.

No, questa gente del giorno d'oggi non avrebbe mai vinto la guerra. Forse che si può combattere come abbiamo combattuto noi per sei ettari di terreno su cui costruire la dacia, per una Mercedes o una rivendita di cioccolata estera? No, come abbiamo combattuto noi si può combattere solo per la propria Patria. Questi non hanno Patria. Mio nipote... Studia in un istituto alberghiero, per diventare cuoco. Il suo sogno è aprire un caffè... Servire dolci, panini imbottiti... Diventare ricco, guadagnare molti soldi. Ma ci pensa? Io alla sua età sognavo di diventare un aviatore, un carrista. O un marinaio. Sognavo di diventare un eroe. E i soldi mi servivano unicamente per comprarmi del pane. Ma tutto il resto, che era poi ciò che più desideravo, non lo si poteva comprare coi soldi. Neanche fossero stati milioni!

Adesso neanch'io ho più una Patria. La mia Patria è il mio passato.

Prima ci invitavano nelle scuole... Nei giorni delle ricorrenze salivamo sulla tribuna... Presiedevamo le commemorazioni... Indossavo la giacca con tutte le decorazioni... Mia moglie aveva conservato la giubba che portava durante la guerra... Adesso nessuno ha bisogno di noi. Siamo una razza in via di estinzione... Dei dinosauri... Ci evitano... Come degli appestati... Sono andato alla scuola dove ha studiato mio nipote. C'era un piccolo museo celebrativo del valore militare. Ci avevo portato i nostri cimeli più preziosi: la giubba di mia moglie, il mio bisturi, le nostre decorazioni e medaglie... Ma adesso sulla porta del museo era affissa una nuova targa... Non volevo crederci... Una piccola azienda... Una cooperativa... Le vetrine erano state smontate.

– Già, – mi ha detto il direttore della scuola allargando le braccia, – abbiamo affittato i locali. Non abbiamo i soldi per comprare i sussidiari.

– Ma il museo dov'è finito? Dove sono gli oggetti esposti? Dov'è la giubba di mia moglie? L'aveva conservata per cinquant'anni...

Non abbiamo più Patria. Né passato. Li abbiamo riciclati, svenduti... Però, mia cara, noi siamo ancora vivi... E ricordiamo tutto...

Voglio morire da comunista, voglio morire da sovietico. Nella mia Patria. Quando mia moglie e io ci chiudiamo in casa, nella mia camera, ci sembra che niente sia cambiato, che tutto sia come prima. Basta chiudere a chiave la porta e non rispondere al telefono... E lasciare spento il televisore...

Sono entrato nel partito a diciott'anni, al fronte. Non restituirò la mia tessera neanche se mi mettono al muro. Abbiamo avuto dei capi... Dei comandanti... Che ci incitavano: avanti, avanti! Ma ci hanno piantati in asso. Come fanno a dormire la notte? Che cosa scrivono nelle loro memorie? Che cosa raccontano all'estero? Vorrei che raccontassero di come tempestavo il televisore con la mia stampella urlando: "Non ero uno schiavo! Nossignori! Ero un comunista! Ero un soldato! ". Quella volta ho gridato finché mi hanno fatto un'iniezione e mi hanno riportato nella mia stanza su una barella...

Voglio morire da comunista, voglio morire da sovietico! (Piange.) Lasciate che la nostra generazione se ne vada... Una generazione che è vissuta almeno una volta nel socialismo... Durante la guerra».

Brano tratto dal libro Incantati dalla morte, e/o editrice, Roma, 2005. Traduzione di Sergio Repetti.

Svetlana Aleksievič č nata nel 1948 in Ucraina da padre bielorus¬so e madre ucraina. Tradotta in piů di venti lingue, č considerata una delle maggiori giornaliste e scrittrici contemporanee. Presso le Edi¬zioni e/o ha giŕ pubblicato Preghiera per Cernobyl' (Premio Sandro Onofri per il reportage narrativo) e Ragazzi di zinco.

| I Saggi | La Narrativa | La Poesia | Vento Nuovo | Nuovi Libri |