|

UN’INTERVISTA

CON STUART HALL

UN’INTERVISTA

CON STUART HALL

Heloisa Buarque de Holanda e Liv Sovik

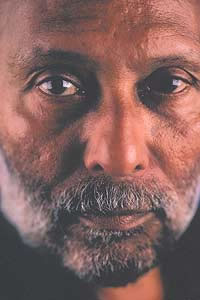

Stuart

Hall è oggi, in Brasile, uno dei nomi più riconosciuti

della cultura accademica. Tra i promotori della polemica “post-disciplina” degli

studi culturali, Hall ha diretto lo storico Centro di Birmingham

nel suo periodo più caldo e produttivo. Giamaicano,

dal 1951 vive in Inghilterra, dove è noto come intellettuale

impegnato nei dibattiti sugli aspetti politico-culturali della

globalizzazione, sulla politica nazionale e i movimenti antirazzisti.

Ha pubblicato due libri in Brasile: “A identidade cultural

na pós-modernidade” (“L’identità culturale

nella post-modernità”) e “Da diáspora” (“Sulla

diaspora”). In quest’intervista, Hall parla dell’impatto

della sua condizione di immigrante sulla sua produzione intellettuale

e sulle prospettive dell’impegno intellettuale oggi,

e discute come sia possibile elaborare criticamente la globalizzazione. Stuart

Hall è oggi, in Brasile, uno dei nomi più riconosciuti

della cultura accademica. Tra i promotori della polemica “post-disciplina” degli

studi culturali, Hall ha diretto lo storico Centro di Birmingham

nel suo periodo più caldo e produttivo. Giamaicano,

dal 1951 vive in Inghilterra, dove è noto come intellettuale

impegnato nei dibattiti sugli aspetti politico-culturali della

globalizzazione, sulla politica nazionale e i movimenti antirazzisti.

Ha pubblicato due libri in Brasile: “A identidade cultural

na pós-modernidade” (“L’identità culturale

nella post-modernità”) e “Da diáspora” (“Sulla

diaspora”). In quest’intervista, Hall parla dell’impatto

della sua condizione di immigrante sulla sua produzione intellettuale

e sulle prospettive dell’impegno intellettuale oggi,

e discute come sia possibile elaborare criticamente la globalizzazione.

-Lei

ha lasciato la Giamaica quando era ancora uno studente, e oggi è uno

degli intellettuali più importanti dell’Inghilterra.

Suppongo che questo trasferimento dalla colonia alla metropoli

abbia segnato il suo pensiero e la sua attuazione.

-In realtà questa per me è una storia critica.

Tutto ciò che è avvenuto quando ho preso la decisione

di non tornare più in Giamaica, ha determinato il mio

destino e certamente anche le mie preoccupazioni intellettuali.

Ho lasciato la Giamaica dieci anni prima della sua indipendenza.

Tutta la mia formazione è dunque avvenuta in un contesto

coloniale. La mia storia era quella di un ragazzino che si trasferisce

dalla colonia verso il centro della metropoli, verso il luogo

dei colonizzatori: un’esperienza diversa dal contesto degli

anni Settanta, Ottanta e Novanta, dalla lotta dei neri contro

il razzismo in Gran Bretagna. Ormai vivo in Inghilterra da più di

cinquant’anni, ho sposato un’inglese, i miei figli

sono nati in Inghilterra, e oggi vedo un paese diverso. Quella

di oggi è un’Inghilterra multiculturale, ma il mio

rapporto con lei è lo stesso. Conosco l’Inghilterra

e gli inglesi come il palmo della mia mano, ma non mi considererò mai

un inglese. Per quanto riguarda la Giamaica, è il mio

paese perduto, in cui ormai non mi sento più a casa. La

Giamaica è ciò che avrei potuto essere stato, è ciò che

sarebbe potuto accadere. Se la Giamaica fosse stata una società nera

quando sono partito, non sarei mai rimasto in Inghilterra. Sarei

tornato a casa. Non mi sento a casa in nessuno dei due Paesi,

e questo, suppongo, a causa della mia enfasi nei riguardi del

concetto di in betweenness. È per questo che mi interesso

al fenomeno delle diaspore, alle ibridazioni, a ciò che

si definisce “casa”, verso cui non si ritorna mai

effettivamente.

-Quale

potrebbe essere il parallelo tra la diaspora giamaicana e quella

afro-brasiliana?

-Ci ho pensato molto. In realtà, intendo una doppia diaspora,

un’esperienza di doppia subordinazione. La prima relativa

alla schiavitù intellettuale, la seconda relativa all’esperienza,

nella grande città, della discriminazione razzista e coloniale.

E si tratta di due forme ben distinte di subordinazione. Questa

duplice esperienza ci rende esperti in allontanamenti “diasporici”.

Dobbiamo adattarci infinitamente a culture più potenti.

Impariamo qualcosa con la prima esperienza, che ci è utile

per la seconda che avviene negli anni successivi e per quella

che sta avvenendo adesso nel contesto della globalizzazione,

e così via all’infinito.

-Lei è stato

assistente di Richard Hoggart quando fu fondato il “Center

for Contemporary Cultural Studies” a Birmingham, e quando,

poco dopo, ne è diventato direttore. Come si sente essendo

stato praticamente il “fondatore” degli studi culturali,

disciplina oggi così polemica?

-Quando abbiamo creato il Centro, gli studi culturali non esistevano

e non era tra i nostri progetti crearli. Cercavamo soltanto di

aprire un’area di ricerca e di studi critici. Penso che

gli studi culturali appartengano ad un’area polemica perché questa

disciplina è sempre attenta a ciò viene fatto nelle

altre e a ciò che si può dedurre da quelle a livello

culturale. Non mi sento il padre degli studi culturali, io non

ho creato il Centro. Abbiamo lavorato con figure quali Edward

P. Thompson, Richard Hoggart e Raymond Williams, più anziani

di me, più studiosi della cultura di me…Gli studi

culturali non sono nati da soli. Sono sorti in relazione ad altri

movimenti dell’epoca, come le politiche culturali, il femminismo,

gli studi multiculturali, soprattutto gli studi post-coloniali,

insomma, una gamma di nuovi lavori critici sulle scienze umane.

-Lei

ha cominciato la sua attività critica nella letteratura,

in polemica con il canone letterario, poi si è aperto

verso studi generali sulla cultura e ora vediamo un interesse

verso le arti visive. Come è avvenuto questo spostamento

di interessi?

-Sono diventato studente di letteratura perché volevo

essere uno scrittore. A Oxford, dove mi sono formato, odiavo

il clima di dilettantismo che là imperava, e divenni un

critico letterario ferocissimo nei confronti della linea canonica

di F.R Leavis. Fu in quella circostanza che cominciai a lavorare

sul rapporto tra il testo letterario e il contesto storico e

sociale. Nello stesso tempo ero già un modernista. Ciò che

mi stimolava come scrittore era leggere T.S. Eliot ed Ezra Pound,

ascoltare Stravinski, vedere Paul Klee, Ricasso, e ad Oxford

dovevo studiare la lingua anglosassone del Medioevo e in letteratura

fortunatamente, arrivavo fino al XIX secolo. Fu a quel punto

che, leggendo F.R. Leavis, il new criticism americano, e affrontando

Raymond Williams e la critica sociale, cominciai a capire che

lo studio della letteratura richiedeva soprattutto la comprensione

di un contesto storico e culturale più ampio. Cominciai

anche a frequentare giovani autori caraibici che erano arrivati

a Londra, come ad esempio George Lamming e V.S. Naipaul. Quando

cominciai la specializzazione, pensai: quello che devo fare è capire

la differenza tra la cultura caraibica, da dove proviene, e quest’altra

cultura che produce testi magnifici che sono studiati isolatamente,

all’interno di un canone. Questo mi ricondusse indietro

ai Ciraibi. Gli studi culturali, pertanto, sono cominciati con

il mio interesse per le culture diasporiche dei Carabi. È stato

lì che sono passato dalla letteratura alla cultura. Cominciai

a studiare i media e a scrivere su immagine e ideologia. È stato

il mio interesse per l’immagine che mi ha portato al mio

attuale interesse per le arti visive. E più recentemente

ho cominciato a lavorare sul primato del visivo nel discorso

del razzismo, perché, sebbene la sua struttura di base

non lo sia, la sua apparenza immediata è una questione

visiva, ciò che si può vedere.

-

In questo momento a Rio è in corso un dibattito sulla

correttezza o meno dell’istituzione di una franchigia

dei musei Guggenheim. Come vede questa espansione “imperialista” dei

musei nel mondo?

- Curatori di Mosca, L’Havana e altri luoghi, stanno discutendo

la relazione tra i Paesi in via di sviluppo e questo circuito

milionario in cui il lavoro artistico è valorizzato, riprodotto,

acquista un valore commerciale enorme nel mercato dell’arte

e diventa produttore di reputazioni artistiche nei centri più prestigiosi

nel mondo. Questa democratizzazione dell’arte e del fare

artistico è, certamente, abbastanza positiva e progressista,

ma il tipo di rapporto che l’espressione “tempo libero” stimola, è molto

passivo. I musei sono diventati parte di un circuito fashion.

Non propongono sfide attraverso grandi contestazioni. Ben vengano

i musei! Tuttavia, se spettacolarizzano il passato, tradiscono

la loro missione contemporanea.

-Parliamo

ora un poco a proposito del suo nuovo libro pubblicato in Brasile,

Da Diáspora: identidades e mediações culturais (La diaspora: identità e mediazioni culturali), che

si è esaurito in quattro mesi, un record per una pubblicazione

accademica. In precedenza lei aveva già un best

seller in Brasile, A identidade cultural

na pós-modernidade (L’identità culturale nella post-modernità).

Come considera il successo dei suoi testi in Brasile?

- Innanzitutto questo successo è tanto inaspettato quanto

incredibile. Sono molto felice di ciò. Ci ho pensato,

e forse questo successo è dovuto al fatto che il Brasile

ha un rapporto con le culture europee molto simile a quello con

i Caraibi. E questo è il tema soggiacente a quasi tutte

le mie opere. È ciò di cui parlo quando tratto

di ibridazione, di “creolizzazione”, di diaspora.

Credo che, in Brasile, le persone si sentano molto toccate da

questa tematica.

-

Lei non si dichiara mai l’autore delle opere che pubblica.

Sono sempre stati altri che hanno preso l’iniziativa

di raccogliere insieme i saggi e di pubblicarli. Perché?

- Perché io non scrivo libri. Scrivo saggi. E non scrivo

mai pensando alla pubblicazione. I miei scritti nascono in funzione

di situazioni concrete, sono sempre interventi. Cercano sempre

di ri-direzionare una certa situazione. Allora, generalmente

scrivo e pubblico per riviste legate a movimenti sociali, culturali

o artistici legati ai temi che tratto. Soltanto molto dopo questi

finiscono per essere riediti o tradotti e trasmessi a circuiti

più vasti. D’altra parte, non sono specializzato

su alcun argomento. Sebbene presentino un interesse comune, i

miei scritti affrontano temi molto diversi. Non ho scritto, ad

esempio, una teoria su Chris Ofili per il suo catalogo. Ho scritto

sull’arte africana. Poi, a partire dalla mia partecipazione

al programma del “Documenta de Kassel”, ho scritto

sulla creolizzazione. Ho appena scritto su Tony Blair e il New

Labour per la rivista Soundings, perché voglio intervenire

sulla situazione dell’Inghilterra di oggi. È in

questo modo che avverto l’atto di scrivere e di pubblicare.

E questo, all’inizio, non porta al libro…

-

Che ruolo deve avere l’intellettuale di oggi?

- Questo sì che richiederebbe un libro. Credo che essere

intellettuali oggi corrisponda al dire la verità per il

potere. È pensare alle conseguenze del potere, a quello

che il potere non vuol trattare, a quello che costituisce l’inconscio

del potere. Questi sono gli intellettuali critici. I veri intellettuali

o sono allineati col potere, nel tentativo di aprirgli il cammino

nel mondo, o hanno un rapporto critico col potere e devono metterlo

alla prova, interrogarlo, e soprattutto, esporre le proprie conseguenze

spropositate o incoscienti.

-

Come si può, oggi, articolare esperienza e conoscenza?

- Non credo affatto nell’obiettività della conoscenza.

Non credo che l’obiettivo della conoscenza sia la vittoria

della “nostra parte”. Gli intellettuali critici devono

essere intellettuali migliori rispetto agli intellettuali tradizionali,

devono mettere alla prova il proprio sapere, le proprie argomentazioni,

la propria posizione, per far fronte alle critiche che fatalmente

arriveranno e che possono distruggere l’efficacia del loro

lavoro. Il lavoro intellettuale, per affrontare i tempi nuovi,

deve essere critico, resistente, di qualità, e produrre

nuova conoscenza.

-

Che cose può esser fatto in queste circostanze instabili?

Quali strumenti sono ancora validi per il critico di cultura

nel quadro della globalizzazione?

- Ritengo che la globalizzazione ponga questioni urgenti. Tornano

a galla questioni che le teorie della moda avevano scartato,

come l’economia, il capitale, il capitalismo, le Forze

Armate, le armi di distruzione di massa, la religione, il suicidio,

i fondamentalismi, identità chiuse. Questioni come queste

tornano in scena e la globalizzazione le raggruppa nella misura

in cui genera le articolazioni del potere egemonico.

-

Lei si vede come teorico, critico di cultura o intellettuale

militante?

- Non sono un teorico perché non ho la testa per questo

e neanche mi interessa fare teoria. Faccio un lavoro intellettuale

teoricamente informato. Il mio obiettivo è usare la teoria

per analizzare le congiunture. Non mi sento nemmeno un intellettuale

militante. Sono un intellettuale attivista nel senso che ho sempre

voluto che il mio lavoro sottolineasse una differenza, registrasse

e condividesse dibattiti, contribuisse a cambiare una congiuntura,

cambiasse gli orientamenti degli interessi o delle forze politiche.

In questo senso sono un attivista. Sono anche un critico di cultura,

ma questo appare molto lontano dal campo di battaglia. Non sono

mai stato così coinvolto come adesso, quando penso all’attuale

congiuntura mondiale. Personalmente sono molto turbato da ciò.

Grido alla televisione, protesto per radio, davanti alle telecamere.

Non voglio che il dibattito continui come è stato sinora.

Vedo che le disuguaglianze tra il Primo e il Terzo mondo, tra

il Nord e il Sud, si stanno soavemente assimilando, e voglio

gridare. Non sono un politico, non sono un giornalista; dipendo

dal mio lavoro intellettuale perché la mia critica diventi

politicamente attiva.

-

Il suo lavoro sulle diaspore sta in qualche modo contribuendo

alla sua critica sulle disuguaglianze nel quadro della globalizzazione?

- C’è una globalizzazione dall’alto verso

il basso, neoliberale, e una globalizzazione dal basso verso

l’alto. In generale si dice che coloro che si oppongono

alla globalizzazione dall’alto verso il basso, siano “anti-globalizzazione”.

Non sono contrario alla globalizzazione per se. L’interdipendenza

tra le nazioni è vitale, è una fonte di enorme

creatività, così come di difficoltà e di

problemi. Un punto di grande interesse che vedo come conseguenza

dell’accettazione della globalizzazione di carattere neoliberale, è la

nascita di movimenti di dislocamenti laterali. Oggi il mondo è pieno

di persone in movimento che si ribellano alle guerre civili,

alla fame, alle malattie, alla xenofobia, alla povertà.

Questo è un tipo di globalizzazione informale, illegale.

Questa forma di globalizzazione laterale non è una questione

di potere. Questa è un contro-potere. Per il potere, non

ha senso che un pachistano si trasferisca a Los Angeles dove

devono dargli 50$ al giorno. Se lui resterà lì,

riceverà 2$ per lo stesso lavoro. La migrazione che ha

dato luogo a questa mescolanza di culture in tutto il mondo,

ha creato città multiculturali, ha creato nuove diaspore

nel resto del mondo. In tal modo la diaspora diviene un concetto

critico nel contesto politico della globalizzazione. Dà conto

di come sia possibile che una cultura sopravviva, stabilisca

rapporti, non si rivolga a difese fondamentaliste né si

perda diventando un simulacro e un complice dell’Occidente.

In questo senso le diaspore sono uno straordinario laboratorio

culturale in cui si sperimentano i tentativi di sopravvivenza

e le contronegozziazioni.

(Pubblicato

sul Suplemento Idéias del Jornal do Brasil, Gennaio

2004. Traduzione dal Portoghese di Sara Favilla)

Precedente

Precedente  Copertina

Copertina

|