HONOLULU

HONOLULU

Mantea (Gina Sobrero)

Ci sono, ma non ci starò!

Dio non voglia che questa frase cada sotto gli occhi di mio marito. Però ho voluto vederla scritta, per dare una forma materiale all’intenso desiderio che mi occupa l’anima, alla intima decisione che sola mi può aiutare a vedere e giudicare serenamente queste cose.

Non so perché quelli che viaggiano debbano solo magnificare o denigrare le immagini che hanno colpito la loro retina, rimanendo sempre lontani dal vero! Che la vanità, questo comunissimo tra i microbi che infestano al razza umana, trovi uno specialmente favorevole campo alla sua cultura, nella polvere che sollevano le zampe dei cavalli, dei cammelli, degli elefanti, nel fumo nauseante e oleoso delle ferrovie, dei battelli a vapore; nelle pieghe delle vele, fino nell’etere che fendono i palloni areostatici?

Io non dirò menzogne nemmeno nei giornalieri resoconti di questo mio soggiorno ai quali chiedo sfogo alla naturale mai malinconia.

Il San Pablo è giunto in vista di O’ahu, l’isola su cui è fabbricata al capitale, la mattina del nono giorno di viaggio, triste mattina, in cui una voce paurosa sussurrata da prima, si diffuse poi sul ponte colla rapidità inattesa della folgore: era scoppiato il vaiolo nero tra i cinesi dello steerage.

Ebbene, io che volevo l’avventura emozionante avrei potuto essere soddisfatta, ma era anche troppo per le mie aspirazioni, ché mi sarei contentata d’un piccolo naufragio dal quale saremmo scampati tutti, anche quei poveri brutti cinesi che ora soffrivano negli orrori delle amache di terza classe.

Basta, ora rido, ma quel giorno ebbi una paura vile ed invincibile della orribile malattia che, quando non uccide, deturpa e mette ribrezzo negli altri e, per la prima volta, desiderai di approdare finalmente su questa isola di cui i contorni s’andavano delineando all’orizzonte purissimo.

Ma ci avrebbero lasciati scendere o ci condannerebbero alla noia, al disagio di una lunga quarantena?

Per fortuna eravamo noi due soli destinati ad Honolulu e, poiché la malattia è tanto comune tra i cinesi, non impressionò troppo la Sanità venuta a bordo, che ci concesse libera pratica, lasciando però al nave al largo e, previe le necessarie disinfezioni, ci permise di scendere in una lancia a vapore con la quale entrammo in porto.

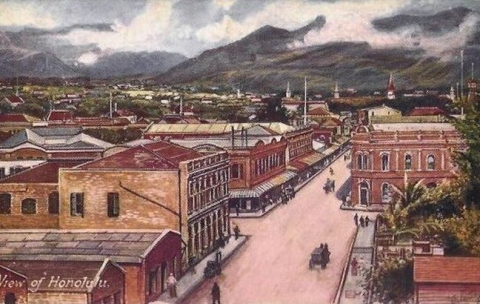

Avrei voluto osservare, ammirare la grazia nobile con cui Honolulu si distende sull’isola tutta verde, da questa parte, di una vegetazione non imponente, ma folta e variata; colle cupole delle chiese che emergono da macchie di palme, tamarindi, felci gigantesche, i grossi fabbricati che arieggiano quelli d’America. Mi attiravano verso destra la punta del Diamante che ricorda nel profilo il Vesuvio, le colline di Waianae che formano l’ossatura dell’isola a sinistra di chi giunge.

Ma s’era già risaputo in paese l’arrivo di William e la nostra lancia venne circondata, stretta d’assedio da innumerevoli barchette cariche di kanaki uomini e donne, cinti il capo e la vita di leis, ghirlande di fiori, i quali venivano a festeggiare l’amico, il compagno fatto più caro dalla lunga assenza, rivestito di gloria per gli studi compiuti, le cognizioni acquistate, il senso di mistero della lontananza nel periodo più intenso della vita. Anche la sposa, questa straniera impadronitasi del cuore di uno fra loro, tra i più stimati e ragguardevoli, eccitava la loro curiosità, il loro facile entusiasmo e, scesa a terra, mi baciavano le mani, mi cingevano il collo e i fianchi dei loro leis olezzanti, mi offrivano frutta, di cui ignoravo i nomi, mi stordivano col loro aloha, col cicaleccio incomprensibile per me, ma che mi suonava dolce, privo come è di consonanti; mi avrebbero portata in trionfo, se William impietosito dal mio imbarazzo, non mi avesse fatta salire nella vettura di questi suoi parenti dei quali siamo ospiti da qualche giorno.

Invano invoco il mio più bell’ottimismo; finora non posso dirmi soddisfatta del mio soggiorno ad Honolulu, sebbene da ciò che ho veduto, la città mi appaia graziosa e interessante per il contrasto tra la civiltà più moderna e id i costumi di un primitivo fenomenale.

La disgrazia è che sono capitata, credo, tra la più primitiva delle famiglie kanake, senza i mezzi per uscirne e senza forse quella speciale disposizione d’anima che ci fa sorridere delle piccole miserie della vita.

Credo che se fossimo andati al Royal Hotel, in quella graziosa villa a varii padiglioni che sorge in mezzo ad una vera oasi di verdura, dove ci sono cuochi eccellenti, belle camere ariose, ospiti bianchi e tutte le comodità a cui sono avvezza, forse potrei già adesso apprezzare il lato pittoresco delle cose che mi circondano, la bizzarria di questa esistenza, questo insieme di barbarie e di raffinatezza.

Invece…

Tratto da Espatriata. Da Torino ad Honolulu, a cura di Ombretta Frau, Salerno, 2007; nota e scelta a cura di M. M. Cappellini

Maria Carolina Luigia ("Gina") Sobrero nasce a Pavia nel 1863 e trascorre l’infanzia e la giovinezza, negli anni successivi all’unità d’Italia, a Torino, negli ambienti dei circoli militari. Conosce qui il futuro marito, l’ ufficiale hawaiiano Robert William Wilcox (1855-1903), inviato dal re delle Hawaii David Kalakaua a studiare all’Accademia militare torinese. Gina e Robert si sposano nel 1887, ma Wilcox viene subito richiamato in patria, in seguito al colpo di stato della minoranza bianca avvenuta nell’estate di quello stesso anno. La moglie lo segue in un lunghissimo viaggio che, attraverso Francia, Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti, si conclude a Honolulu: un luogo troppo lontano e diverso per la giovane piemontese, che stenta a comprendere e a farsi comprendere e, soprattutto, pare incapace di abbandonare lo sguardo di una turista bianca, colta, europea. La maternità non desiderata e finita tragicamente (la figlia morirà in età tenerissima), la mancanza di intesa con il marito, una nuova partenza – precipitosa, a causa delle attività cospirative di Wilcox – alla volta di San Francisco, gli equivoci e le fatiche di un’esistenza complicata spingono Gina, disillusa, a tornare da sola a Roma. Qui intraprende, con lo pseudonimo di Mantea, un’attività letteraria legata soprattutto alle rubriche di bon ton e galateo su giornali e riviste: centinaia di elzeviri, articoli, risposte ai lettori della “posta del cuore”. Pubblica volumi del medesimo tenore, ben accolti dal pubblico femminile, come Le buone usanze (1897), Consigli pratici alle persone di servizio (1900), Per piacere… la giornata della signorina (1908), I casi della vita e Il galateo della signorina (1911). Mentre Gina-Mantea insegna virtù e buon gusto alle fanciulle della buona società, Wilcox continua la propria attività politica e si risposa con una principessa hawaiiana; dopo l’annessione dell’arcipelago agli Stati Uniti, diventa il primo delegato hawaiiano al Congresso statunitense; muore nel 1903. Mantea muore invece a Roma nel 1912. Solo nel 1908, vent’anni dopo la lacerante vicenda hawaiana, la casa editrice Voghera ne aveva pubblicato l’opera migliore, Espatriata. Da Torino a Honolulu, diario di un matrimonio fallito e di un viaggio travagliato verso una terra mai amata. Nel 1991 è uscita la traduzione inglese (di Edgard C. Knowlton) del diario di Gina: An Italian Baroness in Hawaii: The Travel Diary of Gina Sobrero, Bride of Robert Wilcox, 1887, University of Hawaii Press, Honolulu, 1991; solo dopo alcuni anni è apparsa una edizione italiana moderna.

| I Saggi | La Narrativa | La Poesia | Vento Nuovo | Nuovi Libri |