|  SALONICCO: L'ULTIMO GIORNO DELL'OCCUPAZIONE

SALONICCO: L'ULTIMO GIORNO DELL'OCCUPAZIONE

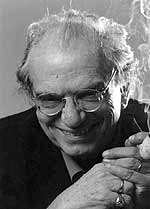

Vassilis Vassilikos

Sembrava una domenica. Tutti i negozi chiusi e le strade deserte. Dal nostro balcone al quarto piano, all'angolo tra la via Ermù e la via Aristotele, si poteva vedere un pezzo di mare e l'angolo spezzato della massicciata, mentre il porto principale, dove scaricavano le grosse navi, sfuggiva alla vista. Tutto era immobile nel silenzio minato, nell'ignoranza della disgrazia imminente.

Mezzogiorno meno cinque: la mia angoscia è al colmo. A mezzogiorno il porto deve saltare. I tedeschi, ritirandosi, non vogliono lasciarlo intatto agli alleati. Sebbene gli alleati già l'abbiano abbondantemente bombardato durante l'occupazione, i tedeschi prima di far fagotto hanno deciso di terminare l'opera. Che faranno i pesci, pensavo, vicino alle massicciate? I cefali, i saraghi che girano tranquillamente attorno ai cavi mortali? Malgrado le suppliche ostinate di mia madre di non uscire sul balcone, mi sporgo ad ogni momento e vedo all'angolo della strada la sentinella tedesca con il suo elmetto scintillante che aspetta, immobile come una statua. È il solo essere umano, e la sua presenza accentua la desolazione.

Mezzogiorno meno quattro: con una gioia mista ad una febbrile paura aspetto, come in un palco, lo spettacolo grandioso di questo ultimo atto. Straniero in questa città, profugo dell'occupazione bulgara, forse mi sento meno toccato dei suoi abitanti... Improvvisamente il rumore di una motocicletta militare rompe il pesante silenzio. La motocicletta, con i due uomini della Gestapo, il mitra sospeso sul petto bardato di ferro, si ferma vicino alla sentinella senza spegnere il motore; i due sembrano dire qualcosa, poi ripartono come bolidi verso la città alta. Si sente il rumore secco di due spari. Uno dei motociclisti, abbiamo saputo poi, è stato ucciso dai nostri, e i tedeschi per rappresaglia hanno massacrato cinquanta ostaggi. "Vieni dentro, vieni dentro! » grida mia madre dalla camera da pranzo, ma io, sporgendomi quanto posso, non mi stanco di fissare la sentinella tedesca che laggiù guarda l'orologio, getta occhiate intorno e in alto – allora mi faccio indietro per non farmi vedere – e poi riprende la sua posa da statua... Mi sembra irreale, straordinario, tutto scintillante nella festa del sole domenicale, essere di un altro pianeta, messo lì per nutrire la mia immaginazione infantile.

Mezzogiorno meno tre: tutto è come in uno stato di ipnosi. Dal golfo non viene un alito di vento, come se il mare istintivamente trattenesse il respiro. Le case e le strade, a cui l'animazione dei negozi nei giorni normali dà un aspetto di vita, ora sono mute e vuote come nei sogni. “Ma vieni dentro! Vuoi venire dentro?” Ma io non ho nessuna intenzione di andare dentro. Voglio vedere, voglio gioire di questo finale wagneriano che porterà la calma della distruzione. Gli strumenti saranno rimessi nelle custodie come spade nei foderi, e i musicisti ritorneranno alle loro case cadenti... Allora, all'improvviso, in questo silenzio teso, una folla di immagini, come uccelli venuti a posarsi sull'albero della notte, si fa strada nella mia mente, come se vedessi questi posti per l'ultima volta, come se tutta la città — e io con lei — stesse per saltare insieme al parto. Ecco la piazza di Santa Teodora, dove durante tutta l'occupazione abbiamo giocato a nascondino, a campana, agli aquiloni. Ecco tutti i miei amici, meno quello che è partito con gli ebrei, per la via Egnatia, su una carretta, con una stella gialla enorme sulla manica, senza sapere fino alla fine se stava partendo per una gita o per un lungo viaggio. Si chiamava Ino, portava sempre dei

calzoni alla zuava e un berretto. Aveva gli occhi verdi, quasi del colore delle olive. Ecco il passaggio coperto vicino alla farmacia Tziridis, dove guardavamo disegnato su una tavola un cervello umano aperto, diviso in lobi, come bolle di calce. Ecco il muro, ricamato dalle pallottole come un tappeto persiano, che ricopriva di un crepuscolo prematuro il cortile dove giocavamo. Ecco il balcone da dove ogni pomeriggio un grosso tedesco, per svegliarsi meglio dalla siesta, gettava una bomba a mano nella strada, senza curarsi di chi poteva passare. Ecco il Kapaní, dove Mosè, il venditore di primizie, non ha fatto in tempo a gridare insieme agli altri: «Adesso tocca a te, Rommel». E l'angolo dove stava la bottega del venditore di uova, a cui vendevo le buste di carta fatte con la rivista Signal e tanta colla per farle pesare di più sulla bilancia. Da questo stesso balcone ho visto la notte del grande bombardamento, quando fu colpita da chiesa cattolica e mezza città si trovò in preda agli incendi, sotto un cielo rosseggiante coperto di nuvole di cenere e di fumo. All'alba vidi passare di corsa nella strada quattro suore, come gabbiani che hanno perduto il nido. Ecco la strada nella quale, quando eravamo appena arrivati da Kavala, vidi degli uomini agonizzanti, uomini scheletrici, irsuti, proprio accanto alla pasticceria d'angolo, con i suoi sciroppi di datteri e i suoi dolci pesanti... Tutti questi ricordi pesano terribilmente, come se fossi troppo giovane e troppo debole per sopportarli.

Mezzogiorno meno due minuti a tutti gli orologi della città: il tedesco nella strada si aggiusta l'elmetto. Questo movimento mi rassicura. Mi volto e guardo verso la stanza da pranzo: sono tutti in piedi, nervosi, pallidi come se stessero in un rifugio. Le donne già si turano le orecchie. Rientro, o meglio mi tirano dentro. Non sentivamo un'angoscia come questa neanche quando c'erano gli allarmi. Le bombe venivano giù all'improvviso. Adesso invece... Che aspettano? Nascoste dietro la radio abbiamo delle bandierine greche di carta, pronte per essere sventolate e attaccate alle finestre, e mentre il sole allo zenith risplende su tutta la città io non

so più che cosa significa la scritta «silenzio» là di fronte, sulla clinica Carpanti. Un inquilino dall'altra parte della strada ha la buona idea di aprire le finestre all'ultimo momento, per non far rompere i vetri dallo scoppio.

Mezzogiorno meno un minuto: non ne posso più di questa attesa esasperante. Scelgo un grosso cece e approfittando di un momento che nessuno mi guarda mi sporgo sul balcone e prendo di mira il tedesco immobile. Aspetto per vedere se l'ho colpito; se ha sentito il proiettile punterà il mitra e crivellerà di pallottole le case, per rappresaglia — come la sera del grande bombardamento, quando ho visto cadere vicino a me sulla terrazza il signor Moscov, colpito da una pallottola di rimbalzo. All'improvviso, proprio nell'attimo in cui non ci pensavo più, si senti un boato sordo, come se il mare avesse liberato dal fondo delle sue viscere un sospiro che tratteneva da quattro anni, mentre un vero e proprio terremoto faceva oscillare la casa, mandando in pezzi i soprammobili delle mensole, facendo sobbalzare nella sua vetrina la collezione dei classici — gli unici libri che i tedeschi non avevano bruciato nella nostra casa di Kavala — e scardinando le porte. Ci ritrovammo stesi a terra, che ci tenevamo per mano come se giocassimo a girotondo. Facendomi strada in mezzo ai lamenti delle donne riesco a uscire sul balcone, e alzando timidamente la testa vedo sul mare una gigantesca nuvola nera piena di tizzoni incendiati e brandelli di ferro, che brillano al sole come lampi nella notte. Mi sporgo e, come nelle favole, il tedesco con l'elmetto scintillante è scomparso. Mi palpo dalla testa ai piedi per vedere se sono tutto intero, e scopro che per la prima volta in vita mia mi sono bagnato i calzoni dalla paura.

Le esplosioni continuano per tutto il pomeriggio. Meno potenti, ma ininterrottamente. I tedeschi affondavano le loro navi, ancorate per tutta la lunghezza della riva del porto fino alla Torre Bianca. La gente, dimenticando la paura, cominciò ad affacciarsi alle finestre e ai balconi, e noi, monelli intrepidi, ci appostammo in agguato dietro i cespugli della piazza Aristotele per raccogliere quello che cadeva alla nostra portata. E quella piazza — che piú tardi conoscemmo come luogo di festa, con le cornamuse degli scozzesi che suonavano sullo spiazzo e i cinema all'aperto — quel lungomare, luogo di passeggiate e di ozio, da dove partivano i battelli di Perea e di Baxé-Tsifliki, per noi, ragazzi dell'occupazione, anche a distanza di molti anni sono rimasti i posti da dove vedevamo le navi tedesche minate cambiare forma nelle acque basse dove una per una affondavano. I palombari le hanno spogliate di tutto quello che c'era da prendere, e i pesci ci hanno fatto le loro tane, ma nessuno si è curato di rimetterle a galla. Come le esperienze amare che l'occupazione ha scolpito dentro di noi e che, a distanza di anni, anche se cambiano di forma e di contorni, rimangono sempre presenti, dimenticate forse, ma incancellabili.

(1962)

(Tratto dal libro Fuori le mura, Editori Riuniti, Roma, 1973. Prefazione di Italo Calvino.Traduzione di Fabrizio Grillenzoni.)

Vassilis Vassilikos (Thassos, 18 novembre 1934) è uno scrittore greco. Cresciuto a Salonicco, iniziò come giornalista ad Atene. All'instaurazione del regime militare, venne esiliato per via della sua attività politica. Trascorse un certo periodo in Italia. Tra il 1981 e il 1984 ricoprì la carica di direttore generale dell'emittente televisiva greca ERT-1. Dal 1996 è stato ambasciatore greco per l'UNESCO. La vasta opera di Vassilikos è stata tradotta in diverse lingue. La sua produzione spazia dalla drammaturgia, alla poesia, alla narrativa breve e al romanzo. Tra le opere più famose di Vassilikos vi è il romanzo Z (1967), che ha avuto in seguito anche una trasposizione cinematografica (Z - L'orgia del potere). Il romanzo venne tradotto in 32 lingue. Fra le altre sue produzioni, "Il racconto di Giasone" (1953, romanzo d'esordio), "Vittime della pace" (1956), "Mitologia dell'America" (1964), "Fuori dalle mura" (1966), da cui è stato tratto questo testo sull’ultimo giorno di Salonicco, "Trilogia" (1968), "Fotografia" (1969), "Cronaca di Z" (1971) e "Il fucile ad arpione" (1973).

Precedente Successivo

Precedente Successivo

Copertina

Copertina

|