|

IL BANCHETTO

IL BANCHETTO

– Brano tratto dal romanzo Salambň –

Gustave Flaubert

C'era festa a Magara, quartiere suburbano di Cartagine, nei giardini di Amilcare.

I soldati ch'egli aveva comandato in Sicilia si concedevano un gran banchetto per celebrare l'anniversario della battaglia d'Erica, e poiché il padrone era assente e grande il loro numero, mangiavano e bevevano con tutta libertà.

I capitani, calzati di coturni di bronzo, s'eran posti nel viale di meno, sotto un velario di porpora dalle frange d'oro, che correva dal muro delle scuderie fino alla prima terrazza del palazzo; i soldati comuni s'erano sparsi sotto gli alberi, dietro ai quali si scorgevano molti fabbricati dal tetto piatto, torchi, cellieri, forni, magazzini, arsenali: infine un cortile per gli elefanti, alcune fosse per gli animali feroci, una prigione per gli schiavi.

Alberi di fico contornavano le cucine; un boschetto di sicomori s'estendeva fino a grandi masse di verzura, ove i melograni rosseggiavano in meno ai candidi bioccoli delle piante di cotone; tralci di vite carichi di grappoli salivano tra i rami dei pini: un roseto schiudeva i suoi fiori sotto i platani; qua e là tra l'erbe i gigli si chinavan sullo stelo; una sabbia nera mista a polvere di corallo era sparsa pei sentieri, e nel mezzo il viale dei cipressi formava dall'un capo all'altro quasi un duplice colonnato d'obelischi verdi.

Nello sfondo il palazzo, tutto di marmo numidico macchiettato di giallo, sorgendo da un ampio basamento, raccoglieva progressivamente indietro i suoi quattro piani a terrazze. Col suo scalone diritto di legno d'ebano, che reggeva agli angoli d'ogni gradino la prora d'una vinta galea, le porte rosse inquartate d'una croce nera, le fitte cancellate di bronzo in basso che lo proteggevano dagli scorpioni, e le grate di bacchette dorate in alto che ne chiudevano tutte le aperture, esso sembrava ai soldati, nella sua fastosa e quasi truce opulenza, altrettanto solenne e impenetrabile quanto il volto di Amilcare.

Il Consiglio aveva assegnato loro la sua casa per tenervi quel banchetto. I convalescenti che giacevano nel tempio d'Eshmun, mettendosi in cammino all'aurora, s'erano trascinati fin là sulle loro grucce; a ogni istante arrivavano altri soldati; da tutti i sentieri ne sbucavano senza posa, come torrenti che precipitano in un lago. Tra gli alberi si vedevano correre gli schiavi delle cucine, spaventati e seminudi; le gazelle nei prati fuggivan belando; tramontava il sole, e la fragranza delle piante di limone rendeva ancor più graveolente l'esalazione di tutta quella folla in sudore.

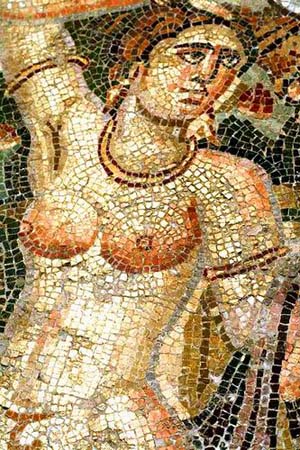

Erano quivi uomini di tutte le nazioni, Liguri, Lusitani, Baleari, Negri e fuggiaschi di Roma. Accanto al pesante dialetto dorico s'udivano echeggiare le sillabe celtiche rumoreggianti come carri di battaglia, e le desinenze ioniche cozzavano con le consonanti del deserto aspre come grida di sciacallo. Si riconosceva il Greco dalla corporatura esile, l'Egiziano dalle spalle diritte, il Cantabro dai larghi polpacci. I Carii facevano ondeggiare pomposamente le penne sugli elmi, gli arcieri di Cappadocia s'eran dipinti sul corpo gran fiori con succhi d'erbe, e certi Lidi che avevano indossato vesti muliebri pranzavano in pantofole, adorni d'orecchini. Altri ancora, che per fasto s'erano imbrattati di cinabro, sembravano tante statue di corallo.

Essi s'allungavano sui cuscini, mangiavano accosciati intorno a grandi piatti, oppure sdraiati bocconi traevano a sé i pezzi di carne, e si satollavano reggendosi sui gomiti nell'atteggiamento placato dei leoni che sbranano la preda. Gli ultimi arrivati, addossandosi agli alberi, guardavano le basse mense che sparivano a meno sotto i tappeti di scarlatto, attendendo la lor volta.

Alla insufficienza delle cucine di Amilcare il Consiglio aveva rimediato inviando al palazzo altri schiavi, altro vasellame e letti; e si vedevano in mezzo al giardino, come su un campo di battaglia quando s'abbruciano i morti, grandi fuochi limpidi sui quali giravano, arrostendosi, i buoi. I pani cosparsi di semi d'anice s'alternavano ai grossi formaggi più pesanti di macine, ai crateri colmi di vino, alle anfore d'acqua, ai canestri di filigrana d'oro che contenevano fiori. La gioia di potersi finalmente impinzare a sazietà faceva dilatare tutti gli occhi: qua e là cominciavano i canti.

Si serviron dapprima uccelletti in salsa verde, su tondi d'argilla rossa adorni di figure nere, poi tutte le varietà di molluschi che si pescano sulle coste puniche, minestre di farina, di fave e d'orzo, e chiocciole condite col curino su piatti d'ambra

Poi le mense apparvero coperte di carni: antilopi con le loro corna, pavoni con le penne, montoni interi cotti nel vin dolce, cosciotti di cammella e di bufalo, ricci in intingolo di garo, cicale fritte e ghiri acconciati col miele. In piatti di legno di Tamrapanni grandi pezzi di grasso nuotavano nello zafferano. L'aria era pregna d'odore di salamoia, di tartufi e d'assafetida. Le piramidi di frotte rovinavano sui dolci di miele; né s'era dimenticato di servire qualcuno di quei piccoli cani dal grosso ventre e dalle setole rosee che venivano ingrassati con la feccia dell'olio d'uliva, pietanza cartaginese abominata dagli altri popoli. La novità dei cibi eccitava la bramosia degli stomachi. I Galli dai lunghi capelli rialzati sul sommo del capo si strappavano fuor delle mani i cocomeri e i limoni, che divoravan poi con tutta la buccia; i Negri si laceravano la faccia con le pinze dei gamberi, che non avevan mai visti prima in vita loro. Ma i Greci dal volto raso, più bianchi che marmo, si gettavano dietro le spalle i rifiuti dei loro piatti, mentre i pastori del Bruzio, vestiti di pelli di lupo, divoravano ogni cosa in silenzio, col viso nella propria pietanza. (…)

(Brano tratto da Salambň, Rizzoli editori, Milano, 1981. Prima edizione francese del 1862. Traduzione di Ezio Fischetti.)

Gustave Flaubert

Precedente Successivo Precedente Successivo   Copertina Copertina

|